Comprendre les cycles de sommeil, de l’enfance à l’âge adulte, identifier, classer ces troubles, garder confi ance, maîtriser les situations difficiles et chercher des solutions, tentons d’éclairer ce symptôme pernicieux de notre vie avec notre enfant.

Nous sommes dotés d’une « horloge biologique », une sorte de disque dur, logé en profondeur dans le cerveau, dont une partie essentielle s’appelle l’hypothalamus. Dans cette structure se trouve un minuscule amas de cellules nerveuses, le noyau supra-chiasmatique, qui constitue le véritable chef d’orchestre du sommeil. Ce noyau est sensible à des synchroniseurs externes et en particulier à la lumière. Et lorsque celle-ci baisse (tombée de la nuit, extinction des lumières), il donne le « signal de nuit » (en commandant la production de mélatonine par la glande pinéale).

L’horloge programme ainsi des rythmes circadiens (cycles de 24 h), au premier rang desquels le rythme veille/sommeil.

Le sommeil est nécessaire à la récupération de l’organisme, pour :

restaurer certaines fonctions du métabolisme (systèmes énergétiques et hormonaux), réguler les prises alimentaires ;

avoir une vigilance normale dans la journée pour permettre un fonctionnement optimal de nos fonctions intellectuelles, surtout notre mémoire et nos capacités d’apprentissage et être stable sur le plan émotionnel.

Une privation de sommeil est à l’origine d’une fatigue et sera compensée par un effet rebond (une mauvaise nuit sera compensée par une ou deux grosses nuits).

Un enregistrement du sommeil s’appelle une polysomnographie. À la différence d’un électro-encéphalogramme de sommeil, l’examen polysomnographique ne nécessite que trois capteurs sur le cuir chevelu, non pas pour chercher des décharges épileptiques, mais pour identifier les rythmes des ondes cérébrales. Cette information, combinée à des capteurs de mouvements oculaires et de l’activité musculaire (menton et jambes) permet de définir les différents états de vigilance. On y associe encore des systèmes de mesure de la respiration et de l’oxygénation (par exemple pour un diagnostic d’apnées du sommeil).

Dans le cadre des épilepsies de l’enfant, ce type d’examen n’est pas réalisé systématiquement, car l’essentiel du suivi de l’épilepsie s’appuie sur des éléments cliniques et l’enregistrement EEG de veille et de sommeil. Les différents stades de sommeil et l’organisation des cycles de sommeil peuvent être identifiés précisément grâce à la polysomnographie.

Le sommeil normal

La durée moyenne du sommeil chez l’homme adulte est de 7 heures 30 à 8 heures. On parle de « court dormeur » pour les sujets ayant une durée de sommeil inférieure à 7 heures, et de « long dormeur » au-delà de 9 heures.

Il existe différents stades de sommeil, qui peuvent être étudiés et mesurés par polysomnographie.

Le sommeil « lent » porte ce nom en raison d’un ralentissement visible des ondes cérébrales sur l’enregistrement et constitue 75 à 80 % du sommeil. Il est subdivisé en sommeil léger (3/4 du sommeil lent) et en sommeil profond (1/4 du sommeil lent). Les 20 % restant correspondent au sommeil dit « paradoxal », qui portent ce nom en raison de la coexistence d’une activité mentale riche (rêves) et d’une immobilité totale par perte de contrôle des muscles.

L’endormissement conduit à un premier stade de sommeil léger de 10 à 25 minutes, suivi de 20 à 40 minutes de sommeil profond puis de quelques minutes de sommeil paradoxal. Ceci constitue un premier cycle, de 60 à 90 minutes. Plusieurs cycles vont ensuite se succéder, de moins en moins riches en sommeil profond, et de plus en plus riche en sommeil paradoxal.

La maturation du sommeil chez l’enfant

Le sommeil subit chez l’enfant une maturation, comme beaucoup d’autres fonctions de l’organisme. Cette évolution s’effectue parallèlement à la maturation de l’horloge interne cérébrale qui régule les rythmes circadiens. La maturation du sommeil s’effectue essentiellement au cours des deux premières années de la vie.

Chez un nouveau-né à terme, le temps de sommeil normal est de 16 heures approximativement. Les stades de sommeil ne sont pas aussi clairement différenciés que chez l’adulte. L’organisation en cycles se résume à une alternance de sommeil agité et de sommeil calme, entrecoupés par des épisodes de sommeil transitionnel (intermédiaire entre sommeil agité et calme) et des épisodes de veille.

Le sommeil agité est l’équivalent du sommeil paradoxal et est caractérisé par une respiration irrégulière. Il couvre 40 à 50 % du temps de sommeil total, contre 30 à 40 % pour le sommeil calme et 10 % pour le sommeil transitionnel.

Les épisodes de veille et de sommeil se succèdent indépendamment de l’alternance lumière-obscurité qui rythme les journées des parents (ceux-ci l’auront remarqué !).

Au fil des semaines et des mois, le sommeil diurne diminue et la durée du sommeil de nuit se réduit progressivement pour atteindre 14 heures à l’âge de 1 an, 13 heures à l’âge de 2 ans, 11 heures vers l’âge de 6 ans.

La sieste de fin d’après-midi disparaît vers l’âge de 1 an et celle du matin vers 18 mois. La sieste de début d’après-midi persistera jusqu’à l’âge de 4-6 ans. Il existe une grande variabilité selon les enfants. La proportion des différents états de sommeil subit aussi une maturation.

Le nourrisson s’endort volontiers d’emblée en sommeil agité. Lorsque ce sommeil devient mieux différencié (il s’appelle sommeil paradoxal chez le grand enfant et l’adulte), il va diminuer en proportion au fil du temps et prédominer en seconde partie de nuit.

Pathologies du sommeil chez l’enfant

Les troubles du sommeil sont fréquents chez l’enfant ayant un développement normal (30 %). Le sommeil peut être perturbé par de nombreuses causes médicales : douleurs, démangeaisons (eczéma), reflux gastro-oesophagien, syndrome des jambes sans repos et/ou mouvements périodiques au sommeil, des problèmes respiratoires nocturnes, des substances éveillantes (soda ou cola) ou des médicaments, des causes psychologiques touchant l’enfant et/ou son entourage familial.

Les troubles du sommeil touchent 80 % des enfants de moins de 10 ans ayant un retard mental, chiffre qu’on retrouve également pour des enfants ayant des affections neurologiques comme le syndrome de Rett ou d’Angelman. Certains syndromes neurodégénératifs d’origine génétique peuvent s’accompagner d’un dérèglement de l’horloge avec anomalies des rythmes de sécrétion de la mélatonine.

Influence du sommeil sur l’épilepsie

L’exploration du sommeil par une polysomnographie peut être utile lorsqu’on suspecte une pathologie du sommeil (essentiellement un syndrome d’apnées du sommeil ou des mouvements périodiques des jambes) susceptible d’aggraver une épilepsie connue. Des études montrent qu’un syndrome d’apnées du sommeil est un facteur de risque de mauvais contrôle des crises chez un patient adulte ayant une épilepsie connue, probablement du fait de la fragmentation du sommeil (nombreux éveils et microéveils). Par extrapolation et bien que cela n’ai pas été spécifiquement étudié, on peut supposer que toute cause de perturbation de la qualité ou du temps de sommeil peut retentir sur l’épilepsie, chez l’enfant comme chez l’adulte.

Certaines périodes sont propices à la survenue des crises : à l’endormissement ou peu après, en fin de nuit et dans l’heure suivant le réveil. Les mêmes constatations peuvent être faites en ce qui concerne les siestes.

Influence de l’épilepsie sur le sommeil

Les patients épileptiques se plaignent souvent d’insomnie, d’une mauvaise qualité de sommeil, d’une somnolence diurne. Certaines études ont montré que l’altération de la qualité du sommeil pouvait résulter d’éveils intrasommeil plus nombreux, d’une réduction du sommeil profond.

Chez l’enfant, il existe parfois une très importante accentuation des anomalies épileptiques visibles sur l’EEG, pouvant avoir un retentissement sur les performances diurnes. Par conséquent, il est indispensable de pratiquer un EEG de sommeil pour le suivi d’une épilepsie de l’enfant et l’optimisation du traitement de l’épilepsie peut concourir à améliorer la qualité du sommeil.

Médicaments et sommeil

Un grand nombre de médicaments antiépileptiques ont une répercussion sur le sommeil, parfois favorable en facilitant l’endormissement et en diminuant les éveils nocturnes. Les mêmes médicaments sont parfois aussi responsables d’une somnolence diurne. Certains médicaments peuvent gêner l’endormissement (LamotrigineΠ, FelbamateΠ).

Conclusion

Dormir le mieux possible et suffisamment longtemps est toujours souhaitable, ne serait-ce que pour être en forme. Chez l’enfant, les troubles du sommeil peuvent avoir un retentissement important sur le comportement et les performances. Une évaluation spécifique du sommeil est possible. Chez l’enfant épileptique, il faut savoir porter une attention toute particulière aux relations sommeil/épilepsie.

Les troubles du sommeil dans le syndrome de Rett sont rapportés depuis le début des années 80, mais les études de ses caractéristiques spécifiques ne sont réellement parues que récemment.

L’évaluation des troubles du sommeil peut être réalisée par des enregistrements polysomnographiques ou par des questionnaires validés centrés sur les horaires, la durée et les phénomènes liés à l’endormissement et aux réveils. Les questionnaires sont validés et explorent pour chaque patient, des informations relatives à la durée moyenne de sommeil pendant la nuit et la journée sur 24 heures, le pourcentage de sommeil total sur 24 heures, la latence de sommeil (qui correspond au temps entre le moment du coucher et l’endormissement), le nombre de réveils nocturnes par semaine. Les cycles veille-sommeil sont interprétés en fonction des tranches d’âge suivantes : < 5 ans, 5-10 ans, 10-15 ans, > 15 ans. En outre, la période d’observation doit être suffisamment longue pour être représentative du sommeil de la patiente Rett. La période d’observation la plus utilisée est sept jours et nuits consécutifs.

Dans cet article, nous traiterons en priorité des données issues des questionnaires qui reflètent parfaitement le vécu des patientes et des familles sur ces troubles du sommeil.

Alors que chez l’enfant en bonne santé, la prévalence des troubles du sommeil est estimée entre 18 et 37 % de la population ; chez les fi lles Rett, cette prévalence est rapportée pour 80 à 94 % des patientes. Une partie de cette variabilité est liée au mode d’évaluation des troubles du sommeil et de leur perception par l’enfant et son entourage.

Les principaux troubles rapportés sont des rires et des cris nocturnes, ainsi que des endormissements diurnes. De façon intéressante, ces troubles varient avec l’âge, avec une diminution des rires nocturnes avec le temps, alors que les endormissements diurnes augmentent.

Un sommeil de bébé toute la vie ?

La durée totale du sommeil et en particulier sa maturation avec l’âge est anormale chez les filles Rett. En effet, on n’observe pas chez elles cette décroissance du temps de sommeil total avec l’âge, et la durée totale de sommeil reste constante dans les différents groupes d’âge. De la même manière, la durée de sommeil diurne (sieste) ne disparaît pas après 4 ans comme chez l’enfant en bonne santé. Ainsi, près de 77 % des parents rapportent des endormissements diurnes fréquents après 5 ans.

Ceci correspond donc à une organisation immature du sommeil chez la fille Rett, reflétant probablement une immaturité du système de contrôle du sommeil (Ellaway et al., 2001).

Les réveils nocturnes sont particulièrement importants et fréquents chez l’enfant de moins de 5 ans (54 %), alors qu’ils sont moins courants chez la fille plus âgée (40 % chez les adultes). En revanche, les filles Rett ne présentent pas de troubles de l’endormissement, quel que soit l’âge.

Les problèmes liés au sommeil

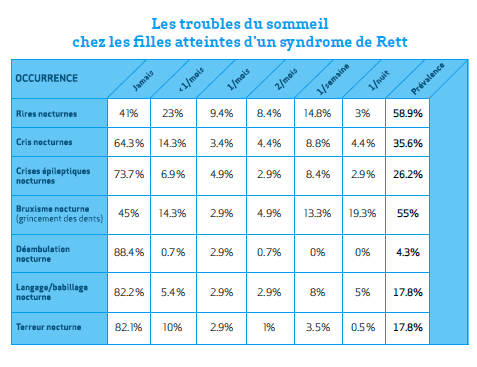

Près de 95 % des filles Rett présentent des problèmes liés au sommeil (tableau).

Cette prévalence est d’autant plus élevée chez les filles de moins de 5 ans. Les problèmes les plus fréquents sont les rires immotivés et les grincements de dents (respectivement 58,9 % et 55 % des filles), mais également les accès de cris et les crises épileptiques (respectivement 35,6 % et 26,2 %).

La fréquence de certains problèmes liés au sommeil varie avec l’âge, comme les endormissements diurnes et les crises épileptiques qui ont tendance à augmenter avec l’âge, alors que les rires immotivés, les accès de cris et les grincements de dents diminuent avec l’âge.

Existe-t-il un ou des traitements pour les troubles du sommeil ?

En somme, les anomalies du sommeil chez les filles Rett peuvent se résumer ainsi : une durée et des périodes de sommeil diurnes augmentées indiquant une immaturité du processus développemental permettant de moduler la décroissance progressive du sommeil avec l’âge et donc la formation normale du rythme circadien. Ces troubles du sommeil sont invalidants pour la fille Rett, mais sont extrêmement difficiles à vivre également pour l’entourage, parents et fratries. Malheureusement, la prise en charge n’est pas standardisée ; il est clair qu’elle doit être pluridisciplinaire et associer des techniques comportementales de relaxation et une approche pharmacologique.

Le fait que la mélatonine soit disponible en vente libre dans les pharmacies des États-Unis est le principal frein à l’organisation d’essais thérapeutiques contrôlés (c’est-à-dire contre placebo) dans les différents pays du monde. De nombreuses correspondances rapportent une amélioration de la latence d’endormissement, de la durée du sommeil et une réduction des accès de cris nocturnes avec des petites doses de mélatonine (entre 3 et 6 mg) et de façon soutenue (plus de deux ans), sur quelques patientes.

En revanche, de rares essais thérapeutiques, contrôlés contre placebo (Mc Arthur and Budden, 1998 ; Yamashita et al., 1999) sur des petites populations ont été publiés. Ainsi, aucune étude solide et fi able n’a permis de démontrer formellement l’efficacité de la mélatonine dans les troubles du sommeil du syndrome de Rett. Ainsi, à l’heure actuelle, il n’y a pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la prescription de mélatonine chez les filles. Seule une demande spécifique particulière effectuée par le médecin auprès des autorités de santé permet d’utiliser la mélatonine dans un cadre légal.